アーモンドは栄養価が高く、健康づくりに役立つ食品のひとつです。食物繊維やビタミンE、不飽和脂肪酸などがバランスよく含まれ、間食に上手に取り入れることで血糖値の急上昇を抑えたり、満腹感を高めて食べ過ぎ予防にもつながります。間食としてもおすすめのアーモンドの主な栄養と活用のポイントをご紹介します。

アーモンドの歴史

アーモンドの起源は中東地域と考えられ、紀元前4000年頃にはすでに栽培が始まっていたといわれています。古代ローマやギリシャでは栄養価の高さと保存性の良さから、旅人に欠かせない食料として重宝されていました。 その後、シルクロードを通じてアジアやヨーロッパへと広まり、特に地中海沿岸で広く普及しました。

アーモンドの主な生産地はアメリカ・カリフォルニア州で、世界の生産量の大半を占めています。

ほかにもオーストラリアやスペインなどで栽培されていますが、日本で流通しているアーモンドのほとんどは、アメリカ・カリフォルニア州からの輸入品です。

1月23日は「アーモンドの日」

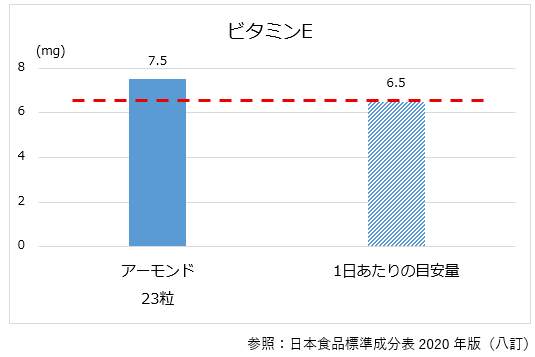

2018年にカリフォルニア・アーモンド協会が制定し、健康や美容へ の意識を高めてもらうことを目的として、1日に必要なビタミンEが片手1杯分23粒(約25g)のアーモンドで摂取できることから、1月23日を「アーモンドの日」に制定しました。

の意識を高めてもらうことを目的として、1日に必要なビタミンEが片手1杯分23粒(約25g)のアーモンドで摂取できることから、1月23日を「アーモンドの日」に制定しました。

アーモンドは、「木に実る」

アーモンドはバラ科サクラ属の落葉高木で、桜の仲間にあたります。木になる実は果肉部分が薄く、

食用には向きません。私たちが普段アーモンドとして食べているのは、果肉の内側にある硬い殻を割った中の「仁(じん)」と呼ばれる部分で、ナッツとして利用されています。香ばしい風味とカリッとした食感が特徴で、そのまま食べるほか、菓子作りや料理など幅広く使われています。

ナッツのおいしさの秘密

ナッツの歯ごたえのよい食感や香ばしい香り、旨味と渋み、脂質やたんぱく質によるコク、これらの絶妙なバランスがポイントです

また、食品の焙煎や焙炒によって香気成分の生成量が増えるため、ローストすることでより香りが豊かになり、うま味やコクと相まっておいしさを相乗的に増やしています。

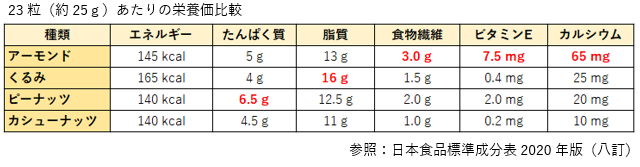

ほかのナッツとの違い

アーモンドはナッツのなかでもビタミンEと食物繊維が非常に豊富で、抗酸化作用や腸内環境の改善、

代謝のサポートに適した、栄養バランスの良いナッツです。とはいえ他のナッツも優秀で、くるみはオメガ3脂肪酸、ピーナッツはたんぱく質、カシューナッツはミネラルが豊富といった特長があり、目的に応じて組み合わせて取り入れるのがおすすめです。

栄養的特長

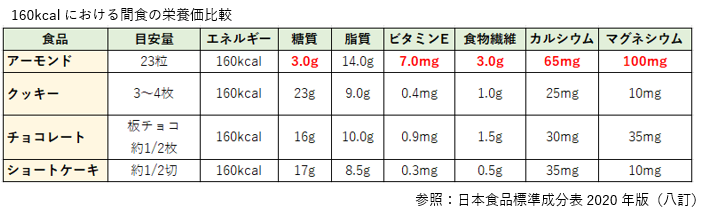

アーモンドはナッツなので高エネルギーと思われがちですが、例えばクッキー3~4枚、板チョコレート約1/2枚、ショートケーキ約1/2切れは、アーモンド23粒と同じエネルギーです。同じエネルギーで考えると、アーモンドは咀嚼回数が多いので食べ応えも感じられ、また栄養的にもアーモンドは糖質が少なく、ビタミンEやカルシウム、マグネシウム、食物繊維が補えることもすぐれた点です。

食事に取り入れるだけでなく甘い間食をアーモンドに置き換えることでエネルギーを抑えつつ、必要な栄養補給につながります。

ビタミンE(抗酸化作用)

ビタミンEは、細胞や体内の脂質を酸化から守り、「老化の原因」ともされる活性酸素の害を防ぐ「抗酸化ビタミン」です。強力な抗酸化作用により、心血管疾患や炎症の予防、老化防止への効果が期待されています。

前述のとおり、アーモンドは片手1杯分(約23粒)あたりで1日のビタミンEの目安量を摂ることができます。また、ビタミンEは脂質と一緒にとることで吸収されやすくなります。アーモンドはビタミンEを豊富に含むだけでなく、ビタミンEの吸収を助ける良質な脂質も含んでいるため、ビタミンEを効率良く摂取できる食品といえます。

オレイン酸(LDLコレステロールを増やしにくい脂肪酸)

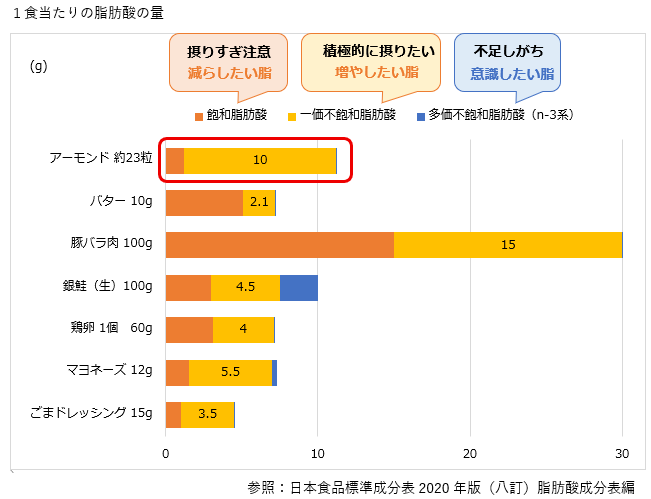

アーモンドに含まれる脂質の多くはオレイン酸という一価不飽和脂肪酸で、全体の約6~7割を占めています。オレイン酸は悪玉コレステロールを増やしにくく、血管の健康維持に役立つ積極的に摂りたい「増やしたい脂」として知られています。

一般的によく食べられる肉や魚、卵、バター、などと比べると、アーモンドはオレイン酸を豊富に含む食材であることがわかります。逆にこれらの食品は、摂りすぎ注意の「減らしたい脂」が多くなりがちです。

食物繊維

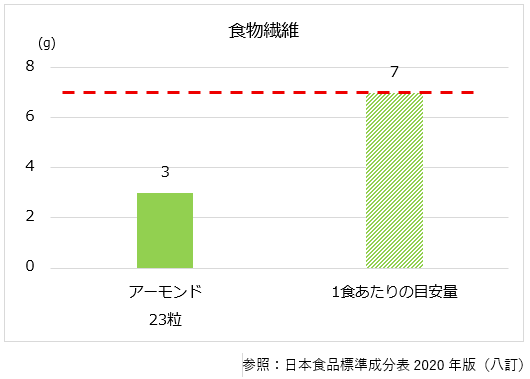

食物繊維には、水に溶ける「水溶性食物繊維」と、水に溶けない「不溶性食物繊維」があり、アーモンドにはこの両方が含まれています。そのため、腸のぜん動を促してお通じを整えるほか、血中コレステロール(LDL)の低下や血糖値の急激な上昇を抑えるなど、消化や代謝の健康にも役立ちます。

アーモンドは食物繊維が豊富で、片手1杯分(23粒)で1食分の食物繊維目標量の約3分の1を補うことができ、不足しやすい食物繊維を手軽に補えるのも良い点です。

さらに、食物繊維に加えて脂質も含まれるため、少量でも満足感が得られやすく、間食にも適した食品です。

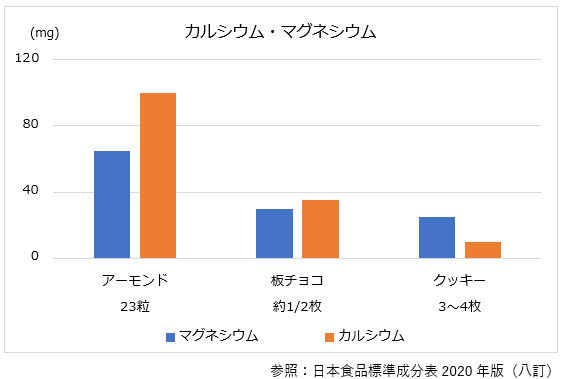

カルシウム・マグネシウム

骨や歯の健康に欠かせないカルシウムと、カルシウムの働きを支えるマグネシウムは体内で一定の割合になるように調整されているため、どちらかに偏りすぎないような摂り方が重要ですが、近年の食事は、カルシウム量に対するマグネシウム量が少ない傾向があります。アーモンドはカルシウムとマグネシウムの両方が含まれ、特にマグネシウムが多いのが特長です。

【アーモンド小魚はカルシウムとマグネシウムの比率が◎】

カルシウムを多く摂りすぎると、マグネシウムの排泄が増えてしまうのでカルシウム:マグネシウムの摂取量の比率は2:1が望ましいとされています。カルシウムを多く含む小魚と組み合わせたアーモンド小魚は、カルシウムとマグネシウムの比率が約2:1と理想的で、骨の健康やミネラルバランスの面からも優れた組み合わせです。個包装で販売されているものもあり ますので、間食として上手く利用できます。目安量は個包装1~2袋(100kcal以内)程度です。

ますので、間食として上手く利用できます。目安量は個包装1~2袋(100kcal以内)程度です。

活用方法

食べるタイミングや調理法を工夫し、普段の食生活に取り入れてみましょう。

摂取量とタイミング

アーモンドはビタミンEや食物繊維など栄養価が高い一方、1粒あたり約7kcalとエネルギーも高めなので、食べすぎるとエネルギー過多になる可能性があります。

全体の食事エネルギーバランスからみて、エネルギーオーバーにならないようにするためには、1日10~15粒程度にしておくことがおすすめです。

また、エネルギーだけでなく、アーモンドの主要成分である脂質や食物繊維は摂りすぎると胃腸に負担がかかり、消化不良につながります。

とくに、夜は活動量が減るタイミングになり、食べた分のエネルギーを代謝する力が朝や昼に比べて少なくなるため、脂質が多いものや食物繊維の多いものは消化不良になりやすくなります。なるべく夕食時など夜のタイミングは控えるといいですね。

おすすめの食べ方

おすすめのタイミング

腹持ちの良さとしては、まとめて食べるより時間を空けて少しずつ食べることで満腹感にもつながり、またタイミングによる効果もありますので、以下おすすめの食べ方をご紹介します。

【朝食】

食物繊維が豊富なので、朝に摂ることで腸内環境を整える助けになります。

【食事の1〜2時間前】

食前にアーモンドを食べることで満腹感を得られ、食事量の調整や血糖値コントロールに繋がります。

【おやつの時間(14時〜16時)】

この時間帯は比較的脂肪が蓄積されにくいため、もし間食で取り入れるならこのタイミングがおすすめです。

【おかずや副菜のトッピング】

サラダや料理にトッピングすると、より食感と香りで味付け少なく、満足感がアップしやすくなります。

おすすめの取り入れ方

アーモンドは砕くことで、どのような食材にも合わせやすくなります。

【トッピングに】

サラダやヨーグルト、スムージーに砕いたアーモンドを加えると、カリッとした食感と香ばしさがプラスされます。

【和え物・揚げ衣に】

砕いたアーモンドを和え物や肉・魚の揚げ衣に使うと、サクサクとした食感と香ばしさが楽しめます。

【ポタージュ】

かぼちゃなどのポタージュにアーモンドを砕いて加えると、香ばしい風味がプラスされます。

合わせる食材の工夫

【フルーツ】

柑橘類やベリー系のフルーツと合わせると、アーモンドのビタミンEとフルーツのβカロテンやビタミンCによる抗酸化作用が期待できます。

【乳製品】

牛乳や豆乳と一緒にスムージーにしたり、クリームチーズと和えてディップにしたりと、様々な組み合わせが楽しめます。

注意!【市販の素焼きアーモンドは“油脂”付き?】

スーパーやコンビニなどで取扱いのある「素焼きアーモンド」ですが、実は油でコーティングされているものもあります。油脂でコーティングされていると、その分油のエネルギーが増えます。

パッケージの原材料を確認して購入しましょう。

新しい加工品「飲むアーモンド」

アーモンドには「ナッツ」として食べる以外にも、日常に取り入れやすい形があります。

「アーモンドミルク」

アーモンドミルクとは、アーモンドを水に浸してすりつぶし、ろ過して作られる植物性の飲料です。

アーモンドの香ばしい風味があり、口当たりはさらっとしているのが特徴です。

乳製品が苦手な方でも取り入れやすく、コーヒーやスープにも活用できます。最近ではコンビニやスーパーなどでも取り扱いがあり、手軽に取り入れやすい商品も多くあります。種類も増え、微糖やフレーバーが付いたものも見られます。糖質が添加されているものは取り過ぎるとエネルギーが過剰になったり、血糖値上昇にも繋がりますので選ぶ際は注意しましょう。

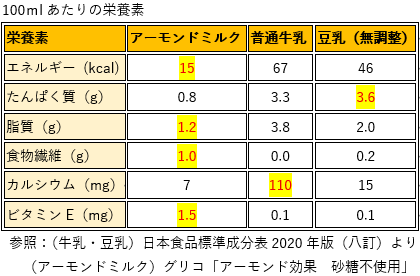

また、アーモンドミルクのエネルギーは豆乳や牛乳よりも低いのが特徴です。

他の栄養素も比較してみました。

※アーモンドミルクの数値は製品によって異なります

各栄養素を比べると、牛乳・豆乳・アーモンドミルクではそれぞれ特化している栄養素が異なります。牛乳はカルシウム、豆乳はたんぱく質、アーモンドミルクは低エネルギーな上に食物繊維とビタミンEが比較的多く含まれ、かつ良質な脂質も取り入れることができます。目的や不足しやすい栄養素、摂取したいタイミングに応じて選びましょう。

おすすめレシピ

アーモンドミルクを使ったスープは、食物繊維やビタミンE、良質な脂質が手軽にとれる一品です。

牛乳や生クリームで作るよりもエネルギーを抑えられ、またアーモンドのコクがありながらも後味はさっぱりしているので、朝食や間食、夕食の汁物としても取り入れやすいメニューです。

アーモンドミルクスープ

【材料(1人分)】

・無糖アーモンドミルク 200ml

・玉ねぎ 1/8個

・しめじ 1/8房(約15g)

・ほうれん草 1株(約30g)

・ベーコン 1枚(20g)

・オリーブ油 小さじ1/2

・コンソメ(顆粒) 小さじ1/2

・塩 ひとつまみ

・こしょう 少々

【作り方】

1. 玉ねぎは薄切り、しめじは根元を切って小房に分け、ベーコンは食べやすい大きさに、ほうれん草は洗って水気をしぼり、4cm長さに切ります。

2. 鍋にオリーブ油を熱し、ベーコン、玉ねぎ、しめじを中火で炒めます。

3. 玉ねぎが透き通ったらほうれん草とアーモンドミルク、コンソメを加えます。

4. 沸騰させないよう弱火で温め、塩・こしょうで味を調えて、器に盛り付けて完成。

【アレンジ】

・野菜はカット野菜や冷凍野菜で手軽に作ることができます。

・ご飯を入れるとリゾット風にもアレンジできます